À la lecture du titre de l’exposition d’Alex Hanimann, tout

lecteur francophone sera surpris par ce qui semble une

juxtaposition fautive de deux mots, « Double entendre ». Ou,

pour le moins, une bizarrerie linguistique. Cette étrangeté de l’intitulé guette le spectateur tout au long de l’exposition.

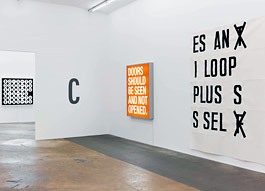

Ces œuvres qui font la part belle aux jeux de langage,

constituent une part importante du travail d’Alex Hanimann

dont le Mamco avait montré à plusieurs reprises l’autre

versant, le monde des images.

La démarche d’Alex Hanimann se place dans un ensemble

de pratiques contemporaines très diverses, au carrefour

de l’interaction entre l’art et les mots qui s’est nouée tous

azimuts dès le début du 20e siècle. La présence du langage écrit est en effet devenue de plus en plus insistante dans le

territoire plastique et la valeur proprement visuelle de l’écriture

est allée jusqu’à exclure de l’image tout autre élément

que le scripturaire. C’est exactement dans cette fracture

que s’articulent les deux pans des recherches d’Alex

Hanimann qui peuvent subrepticement se rencontrer sur

certains de ses dessins dans lesquels le texte survole tel

un titre le sujet dessiné ou vient s’inscrire dans une bulle

expressive de bande dessinée.

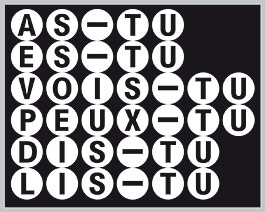

Lorsqu’il s’éloigne de l’image et travaille « purement » le langage,

Alex Hanimann en exploite tous les ressorts, du signe

typographique, du mot, de la phrase et de la phonétique au

passage d’une langue à une autre. À Ferdinand de Saussure

(1857-1913) pour qui « le signe graphique est une image ou

une forme à considérer en soi », Alex Hanimann répond par la

variété des usages qu’il insuffle au matériau typographique.

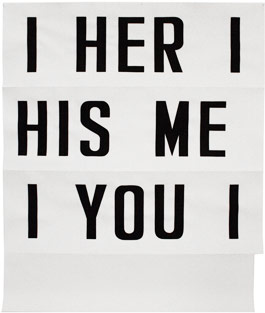

Les pages textuelles d’Alex Hanimann, qu’elles soient au

format du livre ou à celui du mur, n’évoquent pas la bigarrure

des textes de presse présents dans les œuvres cubistesmais s’établissent avec affirmation sur le terrain de l’écrit.

Lettres et chiffres acquièrent des propriétés visuelles autant

par leur forme dessinée ou dactylographiée que par leur

disposition sur la page. Le fait est connu, c’est à Stéphane

Mallarmé (1842-1898) que revient d’avoir brisé le carcan

imposé des typographes, mais il est curieux de constater

que l’invention du texte est ultérieure à celle de l’écriture.

L’histoire rapporte que c’est Zénodote d’Éphèse (IIIe siècle

avant J.-C.), premier directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie

qui devant les multiples difficultés de lecture et d’archivage,

notamment de la scriptio continua, aurait instauré le premier système d’organisation visuelle de l’écrit dans

l’espace de l’écrit : le blanc entre les mots1.

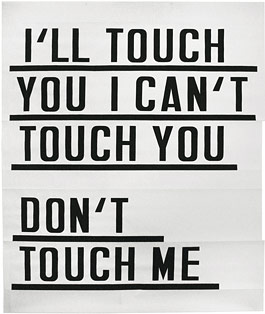

Le travail d’Alex Hanimann veut aller au-delà des pures

recherches graphiques dont elles ne constituent pas un

point d’arrivée mais, pourrait-on dire, un point de départ, un

déclencheur de l’imaginaire du spectateur, un embrayeur

linguistique. Il jongle avec les mots, attentif à leur sens età ceux qui peuvent survenir lorsqu’ils sont juxtaposés, assemblés,

soulignés, barrés, lus dans un sens inversé, traduits

dans une autre langue.

« Classer, c’est interpréter », aime à expliquer Alex

Hanimann. Observant et analysant sa production, multiple

— ses dessins-image et ses travaux sur le langage — mais également son imposante archive de photographies découpées

dans les journaux et magazines ponctuant la vie sociale

et politique, il lui a paru impératif, au risque de s’y égarer

soi-même, d’inventer son propre thesaurus. Des corpus se

sont alors constitués selon des thèmes. Son intérêt pour

la langue étant de l’ordre encyclopédique, son classement

thématique s’égraine en modes d’emploi, règles diverses,

jeux de langage, logique, langue banale, listes de mots,

axiomes, rythmique et sonorité des mots. Au même titre,

les images sont classifiées en groupes constitués par les

plantes, les animaux, les dessins abstraits, la danse, les personnages

qui agissent, les personnages qui se présentent… Peints sur le mur, soufflés dans des tubes de néons, dessinés à la gouache lettre après lettre puis assemblés dans des collages

monumentaux ou façonnés à la manière des enseignes

lumineuses, les textes d’Alex Hanimann, s’ils suggèrent de

possibles cohérences significatives, conservent toujours

quelque chose de « flottant ». À savoir qu’ils n’obligentà aucune signification précise et absolue. Celle-ci est à disposition

de qui veut la saisir, à la disponibilité du spectateur

de les lire et de créer ses propres associations.

1. Nina Catach, « Retour aux sources »,

Traverses, nº 43, février 1988, pp. 33-47.

|